X. 門脈圧亢進症に対する外科的手術について

日本医科大学消化器外科 清水哲也先生

1.手術の適応について

1990年くらい前までは食道静脈瘤や胃静脈瘤に対して、手術がとても盛んにおこなわれていました。その後、手術よりも体に負担の軽い胃カメラを用いた内視鏡治療や、インターベンショナル・ラジオロジー(interventional radiology: 画像下治療)と呼ばれるX線の画像を利用しながら行うカテーテルによる治療が発達し、手術による治療の機会はとても少なくなっているのが現状です。

しかしながら、これらの内視鏡治療や画像下治療による治療よりも、手術による治療が適している状態もあります。現在では、内視鏡治療や画像下治療で治療が難しい症例に対して、手術による治療が行われています。病態によっては、内視鏡治療や画像下治療に手術を組みあわせることで、門脈圧亢進症の治療がさらに効果的になることもあります。

門脈圧亢進症の患者さんは、肝機能をはじめ全身の機能が落ちていることもあります。門脈圧亢進症の状態を担当医とよく相談して、最も適した治療を選ぶことが大切です。

2.手術法について

以下のようなさまざまな手術があります。

患者さんの門脈圧亢進症の病状に合わせて、手術の方法を決定します。

① 主に食道・胃静脈瘤に行う手術療法

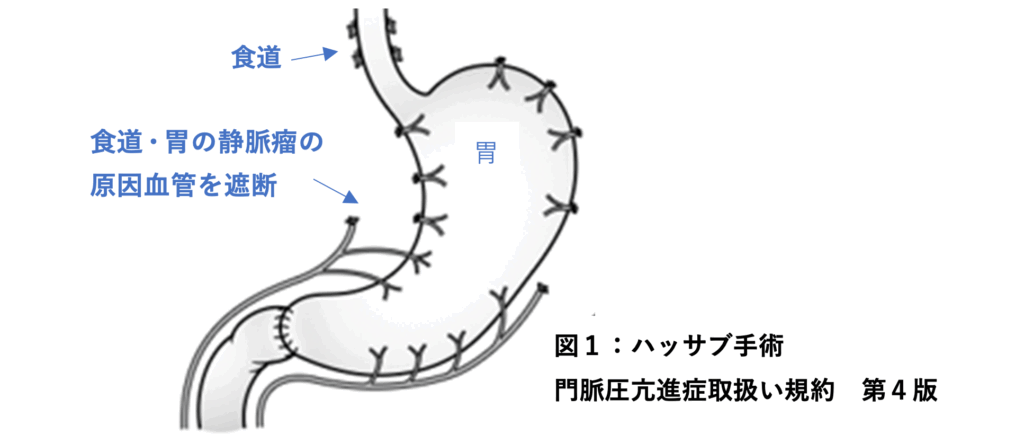

a) 直達手術 (静脈瘤の原因となる血管を遮断して、静脈瘤をなおします。)

例:ハッサブ手術 (図1:脾臓の摘出+食道・胃の静脈瘤の原因血管を遮断)

最近では体へのダメージの少ない腹腔鏡(ふくくうきょう)で行われることもあります。食道静脈瘤に対しては、ハッサブ手術に内視鏡治療を追加するとさらに治療効果があがると報告されています。

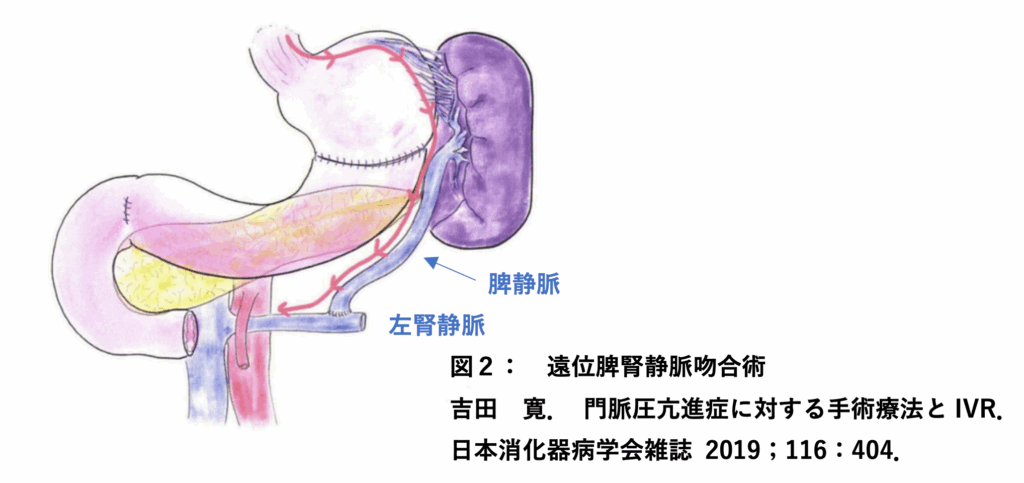

b) シャント手術 (圧の高くなった門脈に逃げ道をつくることで、静脈瘤をなおします。)

例①:遠位脾腎静脈吻合術 (図2:ワーレンシャントとも呼ばれてます。)

脾静脈(ひじょうみゃく)を大循環(左腎静脈:ひだりじんじょうみゃく)につなげて、脾静脈の血液が静脈瘤に行かないように、逃げ道をつくり静脈瘤をなおします。静脈瘤のコントロールには効果がありますが、術後に高アンモニア血症(肝性脳症)となることが多いと報告されています。

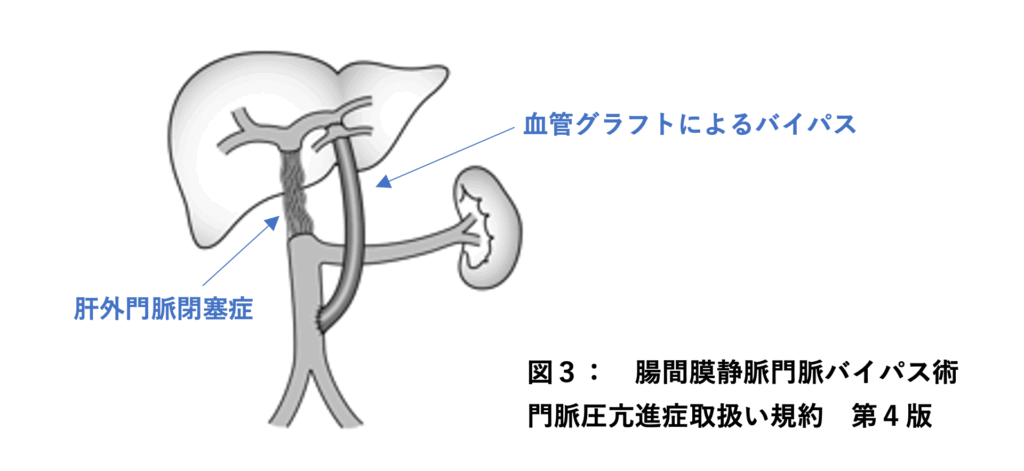

例②:肝外門脈閉塞症(かんがいもんみゃくへいそくしょう)に対する腸間膜静脈門脈バイパス術 (図3:レックスシャントとも呼ばれています。)

肝臓の入口で門脈が閉塞している病態(肝外門脈閉塞症)において、閉塞している門脈を迂回するように血管グラフトで門脈の上流と下流をバイパスする手術です。主に、小児例に用いられています。

②その他の門脈圧亢進症に用いる手術療法

以下のような手術もあります。

・脾臓摘出術 (ひぞうてきしゅつじゅつ)

脾臓を摘出することで、門脈圧が下がります。また、脾臓を摘出することで、肝臓の機能が良くなることも報告されています。

門脈圧亢進症では、脾臓が大きくなったり(脾腫)、脾臓により血小板が消費されて血小板数が少なくなる(血小板低下)ことがありますが、脾臓を摘出することによりこれらの症状の治療にもなります。

現在は、腹腔鏡(ふくくうきょう)で行われることも増えてきています。

脾臓は免疫の機能(細菌から体を守る働き)があり、脾臓摘出には肺炎球菌ワクチンなどの予防接種を行うことがあります。

・肝移植

肝移植とは、機能の低下した患者さんの肝臓を取り出したのち、提供された健康な肝臓を移植する治療です。

肝移植には、生きているドナーから肝臓の提供を受ける生体肝移植と、脳死と判断されたドナーから肝臓の提供を受ける脳死肝移植の2種類があります。(臓器提供者をドナーと呼びます。)

門脈圧亢進症の原因が肝臓にある病態では、肝移植は根本的な治療法となります。肝不全(肝臓の機能が著しく低下している状態)、もしくは肝不全へ移行する可能性が高い場合や肝がん合併例では、適応となる場合があります。

・腹腔静脈シャント(デンバーシャント®)

門脈圧亢進症の症状には腹水の貯留があります。

腹水が多くたまる際には、利尿剤などのくすりを使用し腹水を減らしますが、治療をしても腹水がたまってしまう状態を難治性腹水と言います。

腹腔静脈シャント(デンバーシャント®)は、難治性腹水に行う手術です。腹水による腹部膨満(おなかのはり)に対する症状の緩和に効果があります。治療による合併症(出血傾向、心不全、感染など)が多いと報告されていますが、本邦では難治性腹水の重要な治療の選択肢の一つとなっています。

(当ホームページ腹水のところに説明がありますので、ご参照ください。)