IV. 門脈血栓症について

マツダ株式会社マツダ病院 消化器内科 長沖 祐子先生

1. 門脈血栓症とは

食道胃静脈瘤での説明があったように、肝臓に各臓器から栄養を運ぶ「門脈」という血管の中に血の塊「血栓」ができ、門脈が塞がれ肝臓への血液の流れが悪くなる状態です。門脈血栓症は肝硬変症の方で10~25%程度合併するといわれており、その他、脾臓摘出術を受けた方、膵炎や胆道感染症など腹腔内の感染症などでも合併することもあります。一般的には手術後や腹腔内感染症などで生じる門脈血栓症は急性で、肝硬変症に伴う血栓症は慢性の経過で生じます。

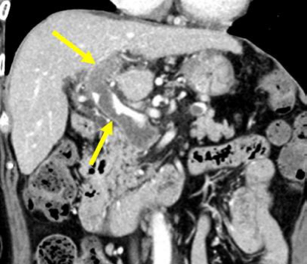

治療前の造影CT

黄色い矢印でしめした灰色の部分が門脈内に発生した門脈血栓症

2. 門脈血栓症が生じる病態

もともと「血栓」とは1. 血液の流れが悪く、うっ滞していること(血流うっ滞)、2.血液が固まりやすくなっていること(血液凝固亢進)、3.血管の壁が傷つきやすくなっていること(血管内皮障害)の3つの要素が関係しているとされています。

よって、肝硬変症の方に出現する門脈血栓症も同様な原因で形成されますが、特に血液凝固と抗凝固のバランスも崩れていることも肝硬変症に合併する門脈血栓症の特徴です。肝硬変症の場合には血小板の減少や肝臓由来の凝固因子が減少し出血しやすい状況と同時に、肝臓由来の抗凝固因子も低下しているため凝固しやすい環境が同時に起こっているのです。

3. 門脈血栓症の症状とは

急性門脈血栓症は発熱や急激な腹痛を認めます。しかし、肝硬変症に伴う門脈血栓症では多くの場合無症状です。しかし、長期間にわたって門脈血栓症が存在すると、肝機能が悪化し、腹水の出現や食道胃静脈瘤などを合併し、症状の出現によって発見される場合もあります。

4. 門脈血栓症に対する診断法

まず、血液検査において血栓の存在を評価することが可能です。有用な項目としては、血栓の存在を示唆するDダイマーや、凝固を阻害する指標であるアンチトロンビンなどがあります。しかし、Dダイマーの特異性は低く、腹水などが存在しても高値を示すため評価には注意が必要です。そこで、腹部超音波検査が最も有用で、超音波検査によって発見されることが多く、また治療後の評価でも有用です。超音波検査は侵襲も少なく、繰り返し行うことができるので、主治医の提案があった場合には積極的に受検してください。

さらに、腹部超音波検査で門脈血栓症の診断の後、門脈内での血栓の広がりや治療効果を確認するために造影CTやMRIなども行います。

5. 門脈血栓症に対する治療法

門脈血栓症に対する治療では、わが国ではアンチトロンビン製剤(点滴治療)が有効であり、比較的安全性の高い治療で保険収載されている唯一の治療法です。一方で、アンチトロンビン製剤でも完全に門脈血栓症が消失しない事もあるため、その際はヘパリンやワルファリン、直接型経口抗凝固薬を投与することもあります。

なお、門脈血栓症の治療はいわゆる“血栓を溶かす”治療になります。よって、食道胃静脈瘤など門脈圧亢進症に伴う消化管出血をおこすリスクがあります。

よって、どの治療においても消化管出血のリスクを考慮しながら、主治医と相談の上、慎重に治療を行う必要があります。

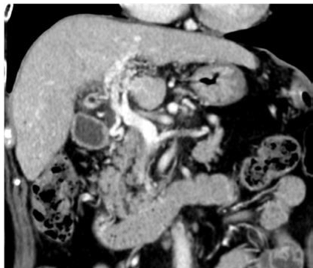

治療後の造影CT:治療前に認めた灰色の部分が消えており、完全に門脈血栓症が消失している。