III. 肝性脳症について

東京歯科大学市川総合病院消化器内科 中村健二先生

1. 肝性脳症とは

アンモニアを代表とする脳の伝達障害を来す物質が脳に流入し、脳の障害を来し、感情や認知機能、行動、意識などに変化が生じる状態です。

認知症やうつ病などの精神疾患と見極めが難しい事があり、症状が軽くても持続する、昏睡といった重い症状で発症する、治療を受けていても繰り返すことがあります。

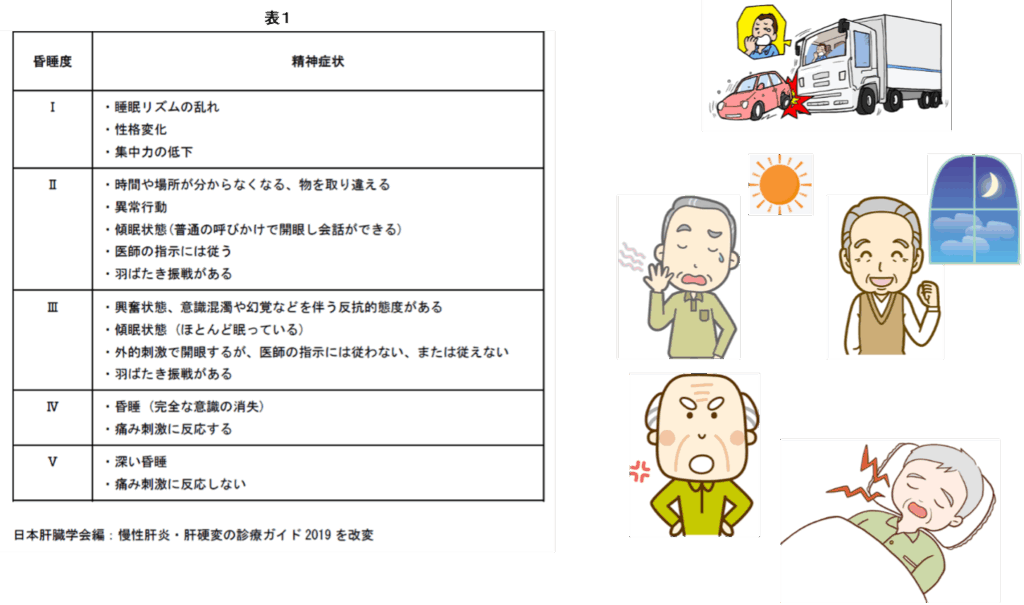

日本では、症状の重さを表1の分類で以前から評価していますが、現在は、表1の分類に加え、不顕性肝性脳症と分類される一見すると肝性脳症か判断できないような症状も重要視されています。昏睡度Ⅰにあたる軽い症状では、振り返らないと肝性脳症と判断する事が難しい事も多く、不顕性肝性脳症の診断に心理もしくは精神生理学的試験といった検査を行う事で診断が可能となります。

不顕性肝性脳症の患者さんは、周囲から病気である事に気付かれにくい状態にあります。比較的会話(言語性認知機能)は保たれますが、空間認知機能や動作性認知機能(手や目の共同運動など)の低下が目立ちやすいとされ、転倒や骨折、交通事故など、生活の質や日常生活動作の低下が見られやすくなり注意が必要になります。

2. 肝性脳症の病因について

血液中のアンモニアを代表とする脳の伝達障害を来す物質が、脳に多く流れることが原因の一つと考えられています。健康の方では、アンモニアなどの伝達障害を来す物質は肝臓に流れ分解され、血液中で高濃度になることはありません。しかし、肝性脳症を来す患者さんは、肝臓で十分に分解されない、一部が肝臓に流れずに肝臓を迂回するルート(血管)を通ることにより血液中でこれらの物質が高濃度となり、脳内に流入する事で症状を来すと考えられています。

主に前者の肝臓で十分に分解されない場合が多くを占め、肝硬変の患者さんが該当します。後者は、側副血行路(シャント)と言われる肝臓を迂回する血管が原因となります。シャントは生まれ持って認める先天的な場合と心臓や腹部の手術後や肝硬変などで後天的に生じる場合があります。

3. 肝性脳症の診断

表1の症状に、アンモニア臭(お小水に似た臭い)や羽ばたき振戦と言われる手を反らすと一定のリズミで手が震える等の変化が見られることがあります。

その他、頭部MRIや脳波で特徴的な所見が出現する事もあります。

シャントの診断には、腹部超音波検査、CT検査、MRI検査などで診断しますが、造影剤を使用する事により診断率が向上します。

血液検査でアンモニアの値が高い事は、肝性脳症の診断に重要ですが、アンモニアの上昇と肝性脳症の重症度とは必ずしも相関せず、肝性脳症以外の病気でもアンモニアが高くなることがあり注意が必要です。

4. 肝性脳症の治療法

薬物治療が中心となりますが、シャントがある患者さんではシャントを閉塞する手術(血管造影によるカテーテル治療や外科的手術)が有効な場合があります。

薬物治療には下記薬剤を組み合わせながら使用します。

- 下剤

便通を良くする薬剤です。肝性脳症には、合成二糖類製剤と言われるラクツロースが代表的で、腸内のアンモニアの賛成と吸収を減らし、便通を促進します。 - 難吸収性抗菌薬

アンモニアを産生する腸内細菌を減らすことにより血中のアンモニアを改善します。 - 分岐鎖アミノ酸製剤

バリン、ロイシン、イソロイシンの3種類の必須アミノ酸からなる製剤です。アンモニアの解毒を促進し、体内のアミノ酸のバランスを改善します。

肝性脳症発症時には、昏睡で内服困難な場合や、軽症で早期の改善を期待する場合に、点滴で投与する事があります。 - 亜鉛製剤

亜鉛の欠乏状態ではアンモニアの解毒が低下します。肝硬変では、亜鉛欠乏に陥り易いため、亜鉛が低値の際に投与します。 - カルニチン製剤

カルニチンも欠乏状態でアンモニアの解毒が低下するため、亜鉛と同様にカルニチンの欠乏が疑わしい場合には投与します。

5. 肝性脳症の予防

肝性脳症は生活習慣により悪化する事もある病気であり、日常生活においての注意点を知っておくことが予防に重要です。

便秘、脱水、感染は、肝性脳症の症状を起こしやすくなるため注意が必要です。

また、肝性脳症の治療時や肝性脳症が疑わしいときには、蛋白制限食(0.5~0.7g/kg/日)が勧められます。これは、蛋白が分解されるとアンモニアが生じるためです。しかしながら、蛋白を控えすぎると筋力の低下が生じやすくなり、アンモニアは筋肉でも分解されるため、アンモニアの分解が低下するだけでなく、体力の低下につながるため、長期間にわたる蛋白制限食はしないようにします。

その他、食事量の低下や利尿剤の利き過ぎによる脱水状態にならないよう、また、手洗いうがいなど感染予防に努めることも肝性脳症の予防に繋がります。