II. 肝臓由来の腹水について

愛媛大学大学院消化器・内分泌・代謝内科学 廣岡昌史先生

1. 肝性腹水の原因について

肝性腹水とは、お腹の中(腹腔)に多くの水(腹水)がたまる状態のことをいいます。主に肝硬変などで肝臓の機能が低下したときに見られます。健康な方では、血液は肝臓の中をスムーズに流れていますが、肝硬変になると肝臓の中の血液の流れが悪くなります。その結果、門脈という腸から肝臓に向かう大きな血管の圧力(門脈圧)が高くなります。門脈圧が高くなるとお腹の中の血管の圧が高くなり、水分がしみだし腹水になります。また血液中にはアルブミンというタンパクがあります。アルブミンは肝臓で作られるため肝硬変のような状態では血液中のアルブミンの量が減ってきます。アルブミンは水分を血管内に保つ働きがあるため、減少すると水分が血管の外に出やすくなり腹水やむくみが出やすくなります。他にもリンパ液の鬱滞などが関与すると考えられています。

2. 腹水を診断する方法

腹水を診断するには、以下のような診察や検査が行われます。

- 医師による診察 お腹の腫れや膨満感、手足のむくみの有無を確認します。医師が軽くお腹をたたいて音の変化を調べたり、波動を感じ取る診察をする場合があります。また、肝臓や脾臓の状態も手で触って確認します。診察時には服装が診察しやすいものだと助かります。

- 超音波検査 超音波(エコー)は安全で痛みのない検査です。腹水の存在や量を確認するために使われ、特に初期の段階で有効です。この検査は治療効果の確認にも繰り返し使用されます。

- CT・MRI検査 CTやMRIでも腹水の診断が可能です。ただし、これらの検査は通常、腹水だけでなく肝臓がんや腹痛の原因を詳しく調べる際に行われます。診断結果として腹水の存在が確認されることがあります。

3.肝硬変で腹水がたまった時の薬について

肝硬変による腹水を治療するためには、以下のような薬が使用されます。

- 利尿剤(スピロノラクトン・フロセミド) 腹水を減らすために利尿剤が処方されることがあります。スピロノラクトンは腹水の原因であるホルモン「アルドステロン」を抑える働きがありますが、効果が現れるまで時間がかかる場合があります。効果が不十分な場合はフロセミドが併用されます。薬の量が多くなると腎臓に負担がかかる可能性があるため、医師の指導のもとで適切に使用することが大切です。

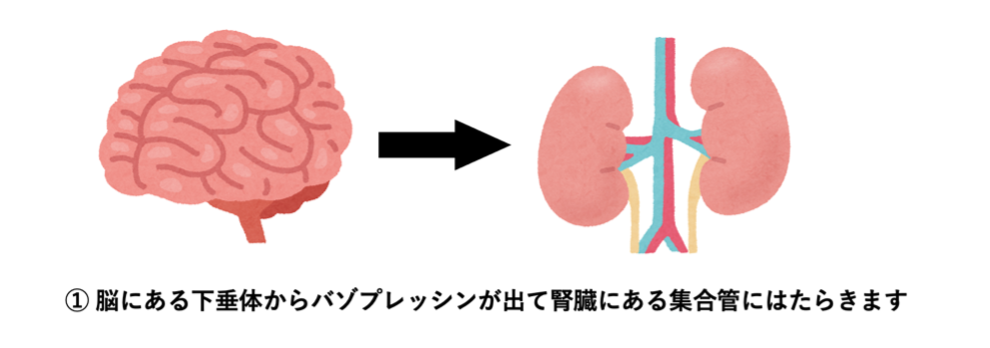

- トルバプタン 新しいタイプの利尿剤であるトルバプタンは、腹水の原因である「バゾプレッシン」というホルモンの働きを抑えて、体内の余分な水分を排出します。この薬は腎機能を保ちながら効果が期待できるため、早期の段階で使用されることがあります。ただし、副作用として脱水や意識障害などの症状が起こる可能性があるため、初めて使用する際は入院管理が必要です。

腹水の治療には、医師の指導のもとで適切な薬を使用することが重要です。治療に関する疑問があれば、必ず医師に相談してください。

4.おなかの水を穿刺し排液する方法

おなかにたまった水(腹水)を排液する方法には、主に以下の2つがあります。

- 大量腹水穿刺排液(LVP) 針を使って皮膚を通し、お腹にたまった水を抜く方法です。

- 利尿剤で効果が得られない場合に行われます。

- 一度に多量(時には5リットル以上)の排液が可能ですが、循環不全を起こすリスクがあるため、アルブミンの点滴を併用することが必要です。

- 一時的に症状(お腹の張りや息苦しさ)が改善しますが、腹水が再びたまりやすいのが課題です。

- 腹水濾過濃縮再静注(CART) 腹水を濾過・濃縮し、自身の体に戻す方法です。

- 細菌やがん細胞を除去した腹水を濃縮し、アルブミンなどを含む成分を体へ点滴で戻します。

- アレルギーのリスクが少なく、2週間に1度の頻度で施行可能です。

- 発熱や血小板減少などの合併症が起こる場合があり、一部の患者には適応できない場合があります(例:感染症や肝性脳症がある方)。

それぞれの方法にはメリットと注意点があります。医師の指導のもと、適切な治療法を選ぶことが大切です。

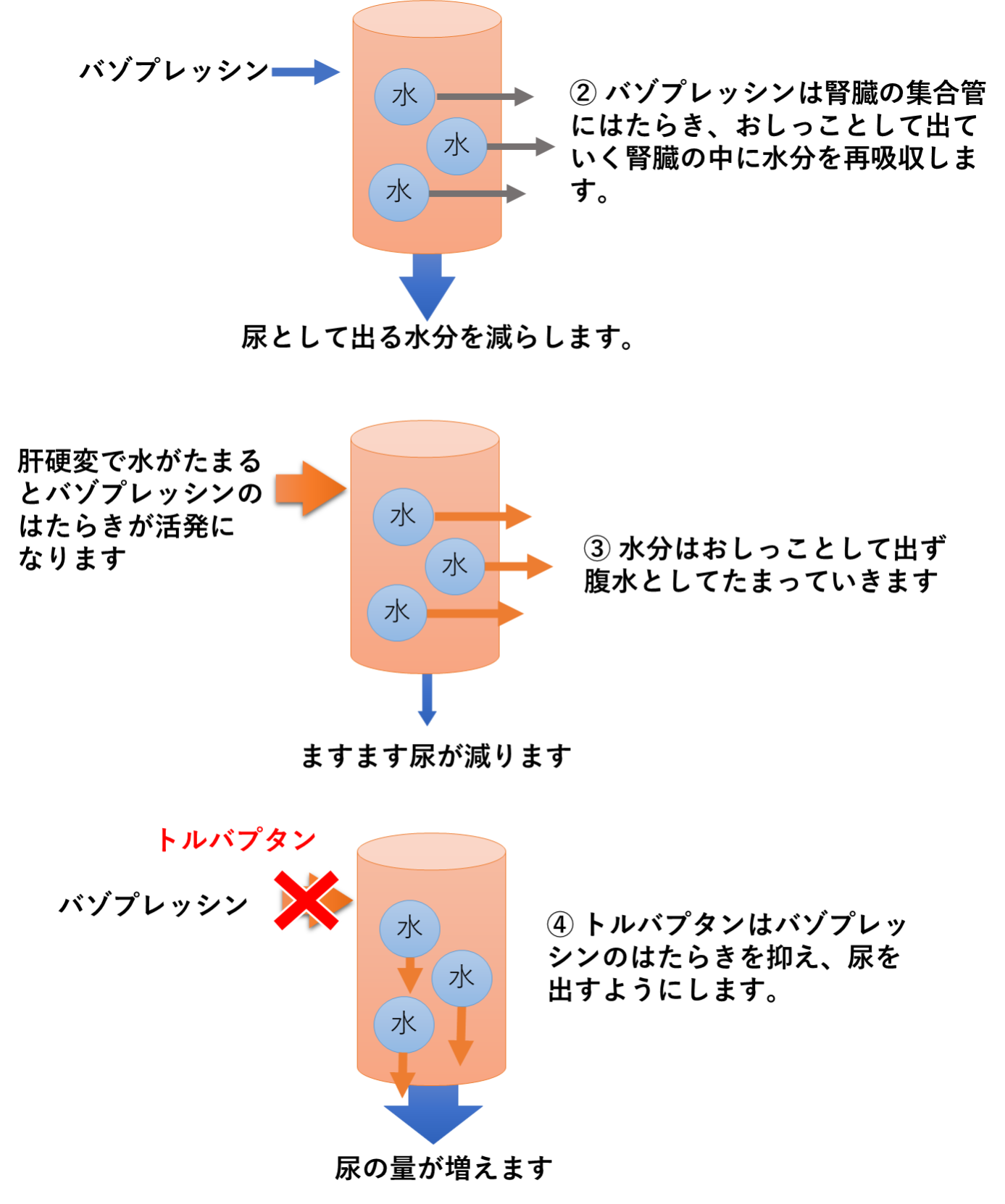

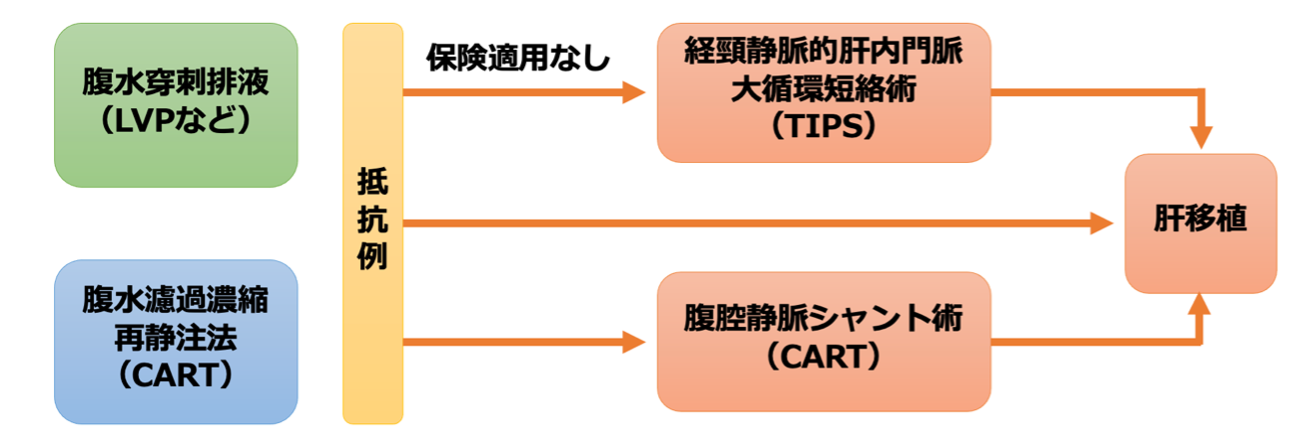

大量腹水穿刺排液(LVP)や腹水濾過濃縮再静注(CART)を行っても腹水が十分に減らない場合、治療の選択肢として腹腔静脈シャント(PVS)、経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術(TIPS)、肝移植があります。

しかし、TIPSは現在保険適用外となっており、さらに先進医療の対象からも外れたため、日本国内での実施が非常に難しくなっています。

以下では、PVSについて詳しく説明します。

(日本肝臓学会・日本門脈圧亢進症学会編 門脈圧亢進症の診療ガイド2022より一部改変)

腹腔静脈シャント(PVS)

シャントとは「バイパス」のことで、PVSでは腹腔と鎖骨付近の静脈をチューブ(カテーテル)で直接つなぐことで、腹水を血管内に流入させます。一般的にはデンバーシャントと呼ばれる方法が多く用いられ、通常局所麻酔で施行されます。

この治療により、約80%の患者さんで腹水の改善が期待できます。

ただし、播種性血管内凝固症候群(DIC)、心不全、消化管出血といった合併症のリスクがあり、術後は厳重な経過観察が必要です。

5. 肝硬変で腹水がたまった場合に気をつけること

肝硬変で腹水がたまると、普段の生活でいくつかのポイントに注意が必要です。

- 薬は医師の指示通りに服用 処方された薬は、お薬手帳を確認しながら、正しく服用しましょう。不明な点があれば必ず医師に相談してください。

- 塩分を控えましょう 塩分を摂りすぎると腹水が悪化する可能性があります。ラーメンや梅干しなど、塩分が多い食品は控え、1日7g以下を目安にしましょう。特に、塩分制限の必要性については医師や栄養士と相談することが大切です。

- 水分量の調整 水分を摂りすぎると、腹水が増えることがあります。医師や栄養士の指導に従い、1日の水分摂取量を管理しましょう。ただし、治療薬トルバプタンを服用している場合は、水分制限が不要な場合もあります。

- 小分けで食事をとる 腹水が増えると一度に食べる量が減るため、1日の必要な栄養を小分けで摂取する工夫が重要です。

- 禁酒を守る 飲酒は肝臓をさらに悪化させ、腹水や他の合併症を引き起こします。禁酒を徹底してください。

- 無理のない運動を 運動は医師の指導を受けて行うようにしましょう。場合によっては安静が必要な場合もあります。

★専門家のサポートを活用しよう! 肝硬変の方は、栄養士や医師と連携して食事や生活習慣を管理することが重要です。適切なサポートを受けながら、健康的な生活を送りましょう。