I. 食道胃静脈瘤について

マツダ株式会社マツダ病院 消化器内科 長沖祐子先生

1.食道胃静脈瘤・異所性静脈瘤とは

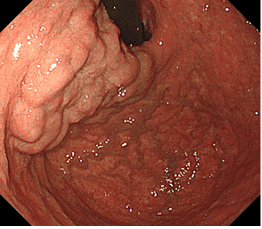

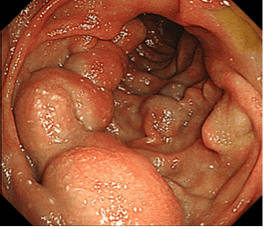

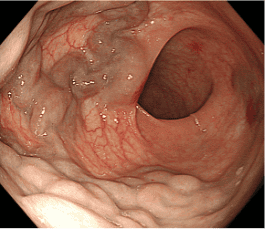

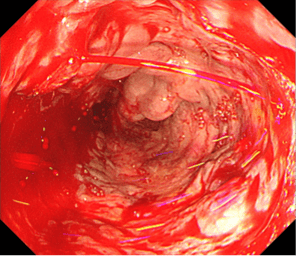

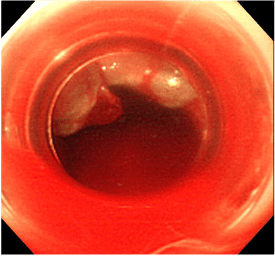

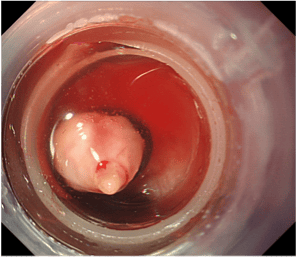

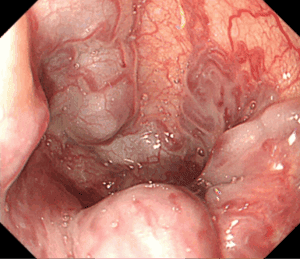

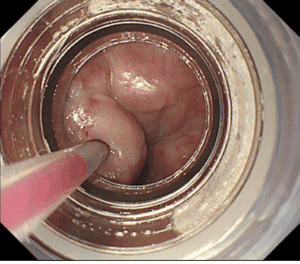

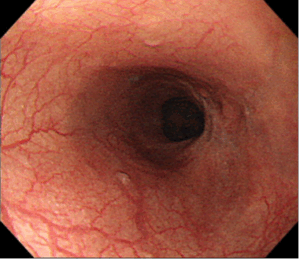

食道胃静脈瘤とは、食道や胃に生じる血管の瘤、いわゆる“こぶ”のことを表します。静脈瘤は主に、食道にできる食道静脈瘤(図1)、胃にできる胃静脈瘤(図2)があります。食道胃静脈瘤は肝硬変の患者さんでは90%が合併するとされています。また食道静脈瘤や胃静脈瘤ほど頻度は多くありませんが、十二指腸や大腸(おもに直腸)にも発生し、十二指腸静脈瘤(図3)や直腸静脈瘤(図4)は異所性静脈瘤といいます。静脈瘤を放置しておくと、食道胃静脈瘤は10~30%で静脈瘤破裂・出血をきたすと言われており、出血してしまうと致死的で、死亡率も高くなります。

食道胃静脈瘤は門脈圧亢進症の重篤な合併症ですが、食道胃静脈瘤自体は無症状です。破裂し出血した場合には生命の危険がありますので、肝硬変と言われた方は医師の指示のもと、定期的な上部消化管内視鏡検査、できれば下部消化管内視鏡検査を行いましょう。また破裂の危険がある場合など、予防治療を行うことがとても重要です。

図1 食道静脈瘤

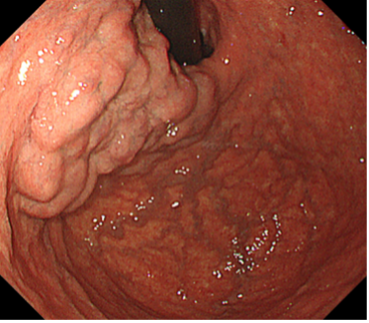

図2 胃静脈瘤

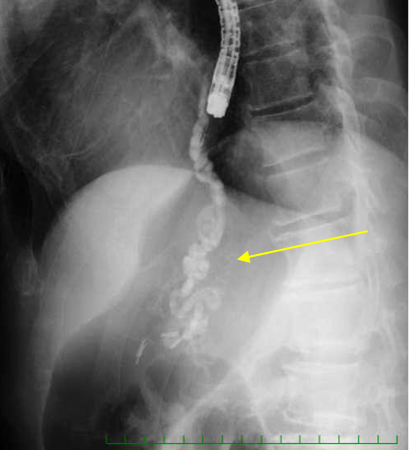

図3 十二指腸静脈瘤

図4 直腸静脈瘤

2.食道胃静脈瘤の原因は

食道胃静脈瘤の主な原因は門脈圧亢進症によって生じます。

まず、門脈圧亢進症について解説します。肝臓には各臓器から栄養を運ぶ「門脈」という大変重要な血管があります。様々な原因によって、この門脈の流れが滞り、門脈内の圧力が高まってしまう状態を門脈圧亢進症といいます。門脈内の圧が高まることにより、本来門脈に流れるはずの食道や胃の静脈が高い門脈圧の逃げ道となり、それらの血管に多量の血液が逆流します。その結果、静脈瘤(血管のこぶ)を形成します。

では、門脈圧亢進症の原因についてお話します。

門脈圧亢進症の主な原因は、大きく3つに分かれます。まず門脈自体が閉塞してしまう「肝前性」、肝硬変などで生じる「肝性」、心臓に戻る血管である肝静脈が狭窄を起こすバッドキアリ症候群などの「肝後性」があります。

現在わが国では、肝硬変から生じる門脈圧亢進症が最も多いとされ、その原因として、最新の日本肝臓学会の調査でアルコール性肝障害が最も多く(35.4%)、ついでC型肝炎(23.4%)、代謝異常関連脂肪肝炎(MASH)(14.2%)の順となっています。

では実際に肝硬変はどのようにして生じるのでしょうか?

肝硬変とは、先ほど述べたようなアルコール多飲、栄養過多や生活習慣病、B型およびC型肝炎などが原因で、長期的に肝細胞が障害を受けることで徐々に肝臓が硬くなり生じます。

肝細胞が炎症によって破綻し、壊れた部分は線維で再生を繰り返し、やがて硬く、小さな肝臓へと変化してしまいます。この状態を「肝硬変」といいます。肝硬変になると肝臓の中の門脈の血流がスムーズに流れなくなり、血液の滞りが生じ門脈圧亢進症をおこします。これが先ほど述べた「肝性」になります。流れにくくなった門脈の血液は肝臓を通らずほかの静脈を通り(この静脈のことを、静脈瘤を形成する短絡路:シャントと言います。)に心臓に戻ります。さらに肝硬変では十分に血液が肝臓に取り込まれなくなり、全体の肝機能が低下していくため、黄疸、腹水、肝性脳症、蛋白合成の低下、出血傾向など様々な症状が出現します。これらの症状が出現すると肝臓の約3分の2は働きが破綻しているとも言われています。よって、アルコール多飲がある方、生活習慣病がある方なども肝硬変になる危険は充分にあります。普段から血液検査や腹部超音波検査などを定期的に受け、肝硬変に至ってないかを調べておくことはとても大切です。

3.食道胃静脈瘤の治療法について

食道胃静脈瘤の治療では、出血した場合の緊急的治療や、出血の危険が高い場合に行う待機治療などもあり、肝機能の状態や、有効性や安全性を考慮し様々な治療法があります。

① 内視鏡治療

食道胃静脈瘤に対してはまず緊急例や待機例を含めて、内視鏡を用いて行う治療が第一選択となります。

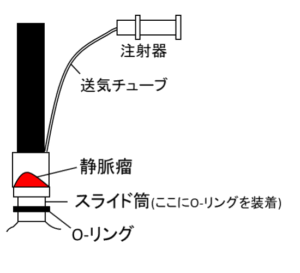

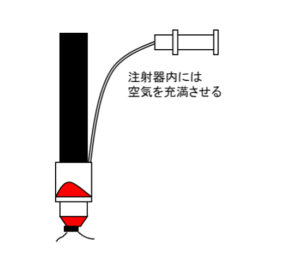

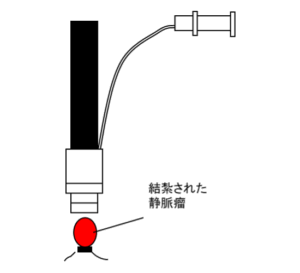

・内視鏡的静脈瘤結紮術(endoscopic variceal ligation: EVL)

出血した場合に第一選択となりますが、待機例においても施行し、肝機能が不良の場合でも施行可能です。

出血している箇所を小さなリングで結紮することで、速やかに静脈瘤の血流を遮断することができます(図5)。肝機能に与える影響も比較的少なく、身体的な負担は少ないですが、静脈瘤が増悪することも多いため、再び出血しないように追加の治療を検討する必要があります。

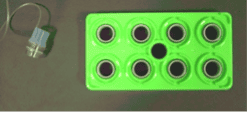

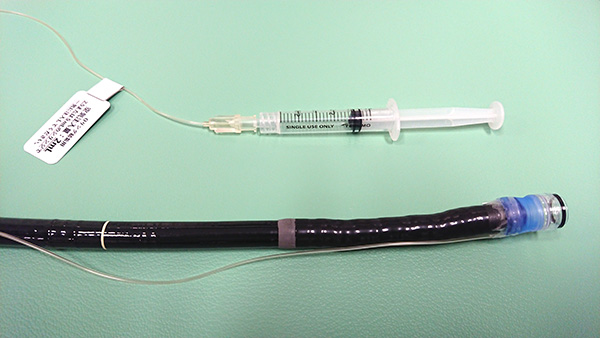

図5

出血時

結紮時

O-リング (黒いゴムが装置されている)

結紮後

O-リングで結紮され、止血が得られている

・使用する器材

O-リング

O-リングが8個セットされている

O-リングを空気で押し出すための注射器も装着する。

・結紮術の図解

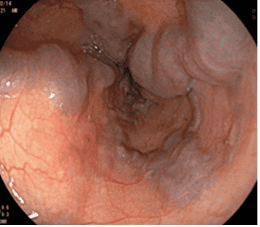

・内視鏡的硬化療法(endoscopic injection sclerotherapy: EIS)

・内視鏡的硬化療法結紮術併用療法(endoscopic injection sclerotherapy with ligation:EISL)

この治療はX線透視下で行うため、通常は待機例に対して選択されます。

はじめでも述べた静脈瘤を形成している”シャント”血管内に硬化剤を注入する方法で、血管自体を閉塞させることを目的としています。細い針を静脈瘤に穿刺、硬化剤を注入してきます。薬剤は ethanolamine oleateで、造影剤と混ぜて使用します。この薬剤を注入することで、血管内の細胞を障害させ静脈瘤を血栓化し、“シャント”の血流が途絶えます。

さらに、EISLとは先ほど述べた静脈瘤結紮術を併用することで、EISによる硬化剤の血管内注入後に穿刺した穴を含めてEVLを行い、穿刺後の出血の危険を抑える効果があります(図6)。特に非常に太く、食道と胃が連続するような静脈瘤によい適応とされています。

図6 (この場合は内視鏡的硬化療法結紮術併用療法)

穿刺時

治療後1か月後

・穿刺時の図解

X線透視画像

硬化剤と造影剤が注入され、供血路が描出されている。

② カテーテル治療

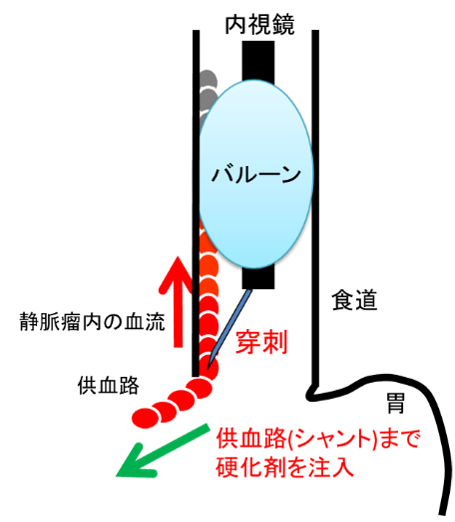

・バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術(Balloon-occluded retrograde transvenous obliteration :BRTO)

胃静脈瘤に対する待機治療さらに出血後の追加治療として用いられ、第一選択の治療法です。

バルーンと呼ばれるカテーテルに風船がついたバルーンカテーテルを、静脈瘤を形成している“シャント”に近づけ、バルーンを膨らませて血流を遮断しながら静脈瘤の中にEISで用いた硬化剤を注入します(図7)。わが国では、この治療法は、成功率は95%以上であり、再発や再出血も3%程度と低く、非常に高い治療成績をおさめています。

図7

胃静脈瘤

X線透視画像

硬化剤と造影剤が注入され、供血路が描出されている。

③ 外科手術

内視鏡的治療やカテーテル治療を行っても治療が困難な場合には、外科的手術も検討されます。「門脈圧亢進症に対する外科治療」の項目で詳しい説明がありますので、ぜひご参照ください。

④ 薬物療法

薬物療法は主に、門脈血流を低下させる薬剤と肝臓の中の血管抵抗を改善させる薬剤があります。門脈血流を低下させる薬剤としては非選択的βブッロカーや、肝臓の中の血管抵抗を改善させる薬剤としてアンギオテンシン受容体拮抗薬などがあり、門脈圧を下げるための薬剤の使用は古くから知られていますが、いずれも保険適応にはなっていません。

★食道胃静脈瘤は一般的には症状はありません。肝硬変患者さんは合併することが多いので、定期的な上部消化管内視鏡検査を受けましょう。